日本現代流通政策體系的形成及演變

日本現代流通政策體系的形成及演變

《中國流通經濟》 2012年第10期

孫前進

《中國流通經濟》 2012年第10期

孫前進

摘要:日本國內商品流通政策包括商業(yè)流通政策和物流政策兩大部分,是隨著日本經濟發(fā)展,尤其是流通業(yè)發(fā)展而不斷調整的。第二次世界大戰(zhàn)后,日本的流通政策經歷了6個發(fā)展階段,在維護與促進競爭方面,以頒布各項法律、法規(guī),撰寫中間報告、行政指導等多種形式推動流通業(yè)發(fā)展,反映了一個較為科學、完整的流通政策體系對日本經濟發(fā)展、消費者生活質量提高的重要作用,也印證了即使在市場經濟體系的國家,經濟政策與政府規(guī)制對經濟活動也影響巨大。

關鍵詞:日本,流通政策,體系

流通政策是產業(yè)政策的一個重要組成部分,包括與流通相關的國會通過的法令和相關省廳及其所屬審議會的政令、計劃、對策、通告、展望報告以及政府官員對企業(yè)所作的行政窗口指導,它反映政府對流通領域的介入和干預狀況。

本文主要研究日本國內商品流通政策,也可稱為商業(yè)流通政策。

一、日本流通政策的構成

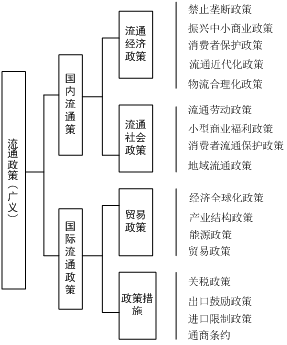

廣義的流通政策由國內流通政策與國際流通政策構成,國內流通政策又分為流通經濟政策與流通社會政策。[1]流通經濟政策可分類為確保公平交易政策、振興中小商業(yè)政策、流通現代化政策與物流合理化政策,其關系如圖1所示。

圖1 流通政策(廣義)關系圖

二、日本流通政策體系的形成及演變

戰(zhàn)后,日本的經濟增長可以分成5個具有明顯特征的發(fā)展階段。[2]伴隨各階段經濟環(huán)境的變化,不斷有新的流通政策出臺與對既有政策的調整,零售業(yè)態(tài)也從百貨店、超市、便利店、專門店、綜合藥店、無店鋪銷售、電子商務等沿時代發(fā)展而來。

1.日本經濟發(fā)展與流通業(yè)

(1)第一個時期(1945~1959年)。1955年日本經濟進入高速增長時期。1956年的日本經濟白皮書中寫到:“現在已經不是戰(zhàn)后。我們正在面臨一個新的時代。恢復階段已經結束,今后經濟賴以增長的將是現代化”。20世紀50年代后期,日本進入了“大量消費時代”,代表性的一是50年代后期到60年代中期的被稱為“三種神器”,即電視機、洗衣機與電冰箱的迅速普及;二是60年代中后期家用小轎車開始普及,這一現象在1960年的《經濟白皮書》中被稱為“消費革命”。

(2)第二個時期(1960~1973年)。該時期為日本經濟增長的高速時期。在大量生產與大量消費的時代,日本的中小商業(yè)保護政策轉向流通的大型化和現代化政策,同時出臺了保護消費者政策。

1962年,產業(yè)合理化審議會(后更名為產業(yè)構造審議會)設置了流通部會。1962年11月,東京大學林周二教授出版《流通革命論》,1964年6月又出版了《流通革命新論》。第一次流通革命是因為連鎖經營模式的出現,使超市的迅速普及成為可能,之后的第二次流通革命是由于計算機技術的發(fā)展與信息系統的開發(fā),特別是POS機、EDI、EOS等的應用。日本政府1971年公布了《流通系統化的基本方針》,指出:“流通系統化是把從生產到消費的全部流通過程看成一個系統,力圖其總體的綜合性效率”。

此時,流通政策轉向注重中小企業(yè)組織合理化、流通結構高級化和經營效率化,實現流通現代化。這一時期是超市業(yè)態(tài)發(fā)展迅速、便利店業(yè)態(tài)進入日本的時期。

(3)第三個時期(1974~1983年)。該時期是大店法的執(zhí)行時期,發(fā)生了尼克松沖擊與石油危機。1980年,《80年代流通產業(yè)政策構想》宣布日本追趕歐美先進國家的“目標已經達到,追趕型的現代化時代已經結束。”這是專門店、綜合藥店發(fā)展的時期。

(4)第四個時期(1984~2011年)。1983年12月,通產省提交了《80年代流通產業(yè)政策的基本方向》。1985年,通產省發(fā)布了《信息裝備型批發(fā)商業(yè)設想》、《關于信息網絡型流通系統的調查》,將流通合理化、系統化提高到新的現代化程度。該時期是無店鋪銷售和電子商務的發(fā)展階段。

1989年9月至1990年6月,日美起草并簽署了《日美構造協議》,要求日本制定振興內需和開放市場等多項政策,特別是要求放寬對大型商店的限制,即規(guī)制緩和。

2.日本流通政策的演變過程

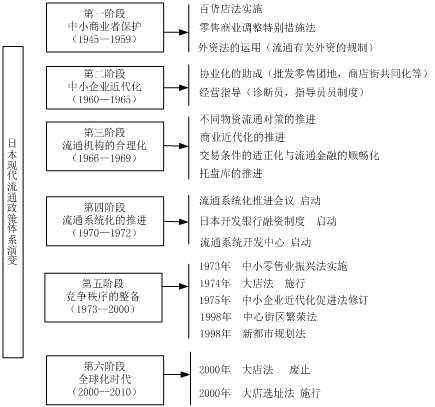

戰(zhàn)后,日本的流通政策可以分為6個階段,各階段的主要任務與課題依次為中小商業(yè)者保護、中小企業(yè)近代化、流通機構的合理化、流通系統化的推進、競爭秩序的整備與全球化時代。各時期的代表性政策如圖2所示。

圖2 日本流通政策體系演變示意圖

3.日本流通的個性特征

(1)交易慣例。交易慣例是指日本的返品、強賣、派遣店員、搭配銷售、互惠交易、傾銷、回扣制、流通系列化等,經常被指責為“非效率的”、“非合理的”,甚至是“前近代的”,這是日本流通活動中慣有的、非現代化、排他性的一個明顯特征。

(2)行政指導。行政指導是根據法律建立的政府各部門具有的權力,在某一個部門的管轄范圍內,對企業(yè)或管轄對象頒布指示、要求、通知和建議。當時的通產省、大藏省、運輸省等頻頻以這種方式對產業(yè)或企業(yè)行為進行干預和介入,習慣上稱“窗口指導”,這是日本政府特有的一種發(fā)表指示、意見的特殊干預形式。

(3)行業(yè)協會。日本存在著眾多的行業(yè)協會,如日本零售業(yè)協會、日本百貨店協會、日本連鎖經營協會等,它們和政府部門有著各種各樣的關系,政府則借助行業(yè)協會來聯系企業(yè),制定行業(yè)規(guī)則,要求行業(yè)自律,收集市場信息,并傳達政府的意圖及政策方向。

三、日本現代流通政策的基干

日本商業(yè)流通政策體系主要包括兩個方面。一是維護市場經濟流通秩序、促進公平競爭、保持商業(yè)流通活力的體制性政策法規(guī);二是推動商業(yè)流通現代化、不斷提高商業(yè)流通機能的效率性法規(guī)。

1.維護與促進競爭

反壟斷、促進競爭政策和規(guī)制政策可覆蓋所有產業(yè)領域,共同構成市場經濟中政府對產業(yè)公共政策的基本體系。反壟斷法又被稱為經濟憲法。

(1)禁止壟斷法。1947年4月14日,日本頒布《禁止私人壟斷及確保公正交易法》,簡稱《禁止壟斷法》,同年7月實施。該法由10章100條構成,是以美國的反托拉斯法為藍本,但比美國更為嚴格。自1947年制定以后至2006年,曾進行過大小19次修改及數十次小調整,經歷了一個隨著環(huán)境變化不斷修改和調整的過程。

(2)公正交易委員會。1947年7月1日,日本參照美國《禁止壟斷法》的執(zhí)行機構——聯邦貿易委員會成立了屬內閣總理大臣管轄、反壟斷法的實施機關——公正交易委員會,其職責為禁止私人壟斷、禁止不正當限制交易、禁止不公平交易行為,可采取刑事、責令實施取締、民事三種處罰形式。

2.日本零售政策的主要脈絡

日本流通政策的骨干依次為《百貨店法》、《大店法》、《大型店鋪選址法》,這三部法律前后繼承,隨著日本經濟的成長、各方面環(huán)境的變化而修改與修訂。

(1)百貨店法。1937年10月,日本發(fā)布第一部《百貨店法》,對百貨店的營業(yè)、分店的設立、面積的增加等采取許可制,用法律形式規(guī)定百貨店營業(yè)時間和休業(yè)日。但不久日本即處于戰(zhàn)爭狀態(tài),該法未能真正執(zhí)行。1947年,日本政府廢止了第一部《百貨店法》,放寬對百貨店的控制。20世紀50年代中期百貨店在零售業(yè)中的影響力開始受到關注,百貨店與中小商店的矛盾日趨顯現。政府為保護和扶植中小企業(yè),避免過度競爭,于1956年頒布第二部《百貨店法》,習慣上稱第二次百貨店法。該法以維護流通領域的公平競爭與促進中小零售業(yè)發(fā)展為目的,重點限制百貨店增開新店,百貨店開店及經營仍采用許可制。由于當時的零售大店主要是百貨店,因而也僅是對百貨店的發(fā)展作出種種限制。1972年,產業(yè)構造審議會在《流通革新的零售業(yè)——百貨店法的修改方向》專題報告中就《百貨店法》修改提出意見:以流通現代化為方向,保護消費者利益的觀點必須鮮明提出;對于大型零售商店的新建,由許可證制改為申請制,同時附加通產大臣的勸告、處置命令等規(guī)定,在申請基礎上,還必須事先由通產大臣審查;百貨店以外的大型零售店將包括在對象范圍之中,對營業(yè)時間、店休日作出規(guī)范。

(2)大店法。1974年3月開始實施的《大店法》,是日本在流通市場與零售行業(yè)管制中最具代表性、影響最大的法規(guī)。其最初目的是,從保護消費者利益出發(fā),保障中小零售業(yè)的事業(yè)活動機會,對大規(guī)模零售業(yè)活動進行限制與調整;其基本原則是保證大型店鋪與中小商業(yè)共同存在,共同發(fā)展。在以后的實施過程中,經過數次修訂的大店法規(guī)制范圍不斷擴大,愈來愈嚴,導致在1982年后大型店鋪的增長速度明顯放慢,而“疑似百貨店”逃避法律限制的現象卻頻頻出現。這個階段,超市在全國各地迅速擴張,并不斷地建立分店,由此與各地的商業(yè)街發(fā)生糾紛,且矛盾愈演愈烈。因此要求對以超市為主的大型零售商店進行限制的呼聲與要求愈來愈高。2000年6月1日,實施了26年的《大店法》廢止,標志著一個更加成熟、完善、高度國際化的經濟與流通產業(yè)環(huán)境已經形成。

(3)大店選址法。2000年6月1日,《大店選址法》正式實施。《大店法》的廢止和《大店選址法》的實施,意味著日本政府零售業(yè)政策的全面轉變,標志著原有中小企業(yè)保護政策的終結以及鼓勵競爭、提高產業(yè)綜合競爭力、注重產業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護的開始。該法的目的是大型零售店及其相關設施的設置、運營要充分考慮到對周邊地區(qū)生活環(huán)境的影響,以保護良好的生活環(huán)境。從名稱上看,《大店選址法》是對大型零售店選址本身的規(guī)范,但實際上卻是以大型零售店已經選址為前提,從保護周邊生活環(huán)境的角度,對有關設施的設置及運營方式、方法的規(guī)范和調整。《大店選址法》要求在開設面積超過1000平方米的大型商店時,必須優(yōu)先考慮噪音、尾氣排放、交通堵塞、垃圾處理等環(huán)保問題。該法與1998年頒布的《中心街區(qū)繁榮法》、《新都市規(guī)劃法》一道被稱為“城市建設三法”,日本的城市商業(yè)發(fā)展主要基于這3部法律。

1998年7月,《中心街區(qū)繁榮法》實施,該法重視市街(鎮(zhèn))村的主導權,重點支持地方行政機關與商業(yè)街自治組織共同制定具有地方特點的城市建設規(guī)劃。1998年11月,《新都市規(guī)劃法》實施,2000年5月進行了修訂,這是一部對土地的使用方式、建筑物的建筑風格等進行規(guī)定的法律。[3]

3.日本流通政策演變的主要脈絡

1962年,通產大臣的咨詢機構——經濟審議會流通部會成立,該會由經濟界、學界、企業(yè)、消費者等代表構成,人數在30人以內,任期兩年,主要任務是接受通產(現經產)大臣的咨詢,對經濟計劃及重要經濟政策的制定進行調查、審議、答詢及展望報告。審議會提出的最終報告和建議往往是政府有關部門制定規(guī)制的主要參考與依據,甚至直接經主管大臣或國會批準作為政令、法律付諸實施。

(1)系列流通展望報告

① 70年代的流通。1971年公布,副標題為“流通政策的方向”的《70年代的流通》報告認為,在新形勢下,由于消費主義的抬頭和資本自由化傾向的出現,存在著美國大型連鎖店登陸日本的危機,并提出了流通現代化的課題。

② 80年代的流通。1983年12月,《80年代的流通展望》報告列出了流通政策的基本方向,即適應消費者需求的多樣化,援助具有活力的為數眾多的中小企業(yè)的發(fā)展,強化商業(yè)政策與都市政策的合作,積極面對信息化社會,確保創(chuàng)造性人才,發(fā)揮在國際社會中的作用,保持流通政策的延續(xù)性等。

③ 90年代的流通。1989年8月1日出臺的《90年代的流通展望》報告提出,通過下述9個方面的改善和改進,實現流通近代化:流通系統的合理化、物流系統現狀的改善、商業(yè)街的活性化、擴大商品進口、促進國際化、提高消費的便利性、人才的培養(yǎng)和確保、勞動環(huán)境的整備、生活方式的改變等。報告提倡以競爭、提高效益的政策確保中小零售業(yè)參與事業(yè)競爭的機會,并將“流通效率化”、“流通合理化”的理念貫穿在整個內容之中。

④ 面向21世紀的流通展望。1995年6月15日出臺的《面向21世紀的流通展望》將“流通構造改革”列為首要課題,其目標是實現能為真正富裕的國民生活作出貢獻的流通部門,流通部門要為日本經濟的活性化作出貢獻,流通部門要在日本的國際化方面起到先導、積極的作用,為從業(yè)者創(chuàng)造一個有魅力的勞動環(huán)境,創(chuàng)造一個使流通業(yè)中占絕大多數的中小流通企業(yè)能積極參與流通構造改革的競爭環(huán)境等。

⑤ 新流通展望。2007年8月30日,以“向地方城鎮(zhèn)團體與全球化競爭的兩立”為副標題的《新流通展望》報告發(fā)表,認為零售業(yè)的目標與方向是生產與盈利提高,包括高效率化、高附加價值化、全球化水準的流通基礎設施整備;世界經營水準的實現,包括全球商品采購(與海外廠商的共同開發(fā)、縮短商品采購時間)、亞洲市場的擴大等;主要課題包括高效率化成為可能的基礎設施整備、高附加價值的對應、向全球化展開的支援、社會責任的應對、就業(yè)場所的應對、統計整備等。

(2)中間報告

產業(yè)構造審議會流通部會在從1964年12月至1977年7月的13年間,共完成12份中間研究報告,前后提出了連鎖經營、物流業(yè)改善、流通現代化、流通系統化等。報告題目即政策的主題依次分別為《流通機構的現狀與問題》、《流通政策的基本方向》、《關于零售業(yè)連鎖化》、《關于綜合批發(fā)中心》、《關于改善物流》、《關于改善流通金融》、《流通現代化展望與課題》、《關于流通活動的系統化》、《流通現代化的地區(qū)規(guī)劃》、《關于70年代的流通》、《流通革新形勢下的流通業(yè)——百貨店法修改方向》、《多層次直銷銷售方法、網上銷售、上門銷售等限制方向——特殊銷售方法的合理化》與《批發(fā)活動的現狀與展望》,表明了通產省對現實流通問題的政策方向。

4.日本物流政策的主要脈絡

日本物流政策的主要骨干為《貨物自動車運送事業(yè)法》、《貨物運送經營事業(yè)法》(習慣上稱物流二法)與《物流實施大綱》。《物流實施大綱》反映了日本戰(zhàn)后流通業(yè)的系統化、近代化發(fā)展過程。

(1)日本物流業(yè)發(fā)展梗概。1964年通產省產業(yè)構造審議會流通部會設立了流通委員會。1964年7月19日,產業(yè)構造審議會流通部會設立了“物的流通”委員會。1965年,日本運輸省發(fā)表的《運輸白皮書》的副標題為“近代化過程的物的流通”。日本物的流通協會與日本物流管理協會成立。早稻田大學西澤修教授提出了“第三種利潤源泉”學說。

(2)物流二法。物流二法是指1990年12月1日實施的《貨物自動車運送事業(yè)法》與《貨物運送經營事業(yè)法》。2003年4月1日,后者更名為《貨物利用運送事業(yè)法》。物流二法一般認為是規(guī)制緩和的法律,但嚴格講是“規(guī)制的修訂”。

此外,2005年10月1日,《物流效率化新法》(全稱為《關于促進流通業(yè)務的綜合化與效率化的法律》)公布實施。

(3)物流施政大綱。1997年,日本政府推出的《綜合物流施政大綱》,確定了加強國際競爭力、適應世界經濟一體化新形勢、加強環(huán)保、構造循環(huán)性社會、開發(fā)現代信息技術、促進物流事業(yè)發(fā)展、滿足國民的需求、與國民生活相和諧的主要目標。

2001年的大綱目標是在物流領域降低物流成本,構筑具有國際競爭力水平的市場,推進綜合政策實施方案等,提高物流的便捷性和效率,構筑減輕環(huán)境負荷的物流體系,為循環(huán)性社會作出貢獻。

2005年大綱目標為實現快速銜接、價格低廉、國內外一體的物流服務,實現“綠色物流”,做到高效與環(huán)保兩全,構筑高效節(jié)能的物流體系,構筑有助于國民實現安居樂業(yè)的物流體系。

2009年大綱目標一是實現訂貨、器材配備、生產、入庫及發(fā)貨一條龍的計算機管理方式,做到盡可能不對環(huán)境產生負面影響,確保物流安全準確。

四、日本現代流通政策體系構成

在日本的行政體制中,商業(yè)流通歸屬經濟產業(yè)省,食品流通歸屬農林水產省,醫(yī)藥流通歸屬勞動福祉省,物流屬于國土交通省管轄。

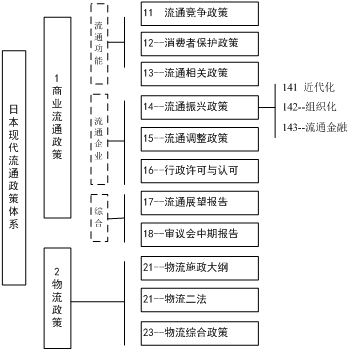

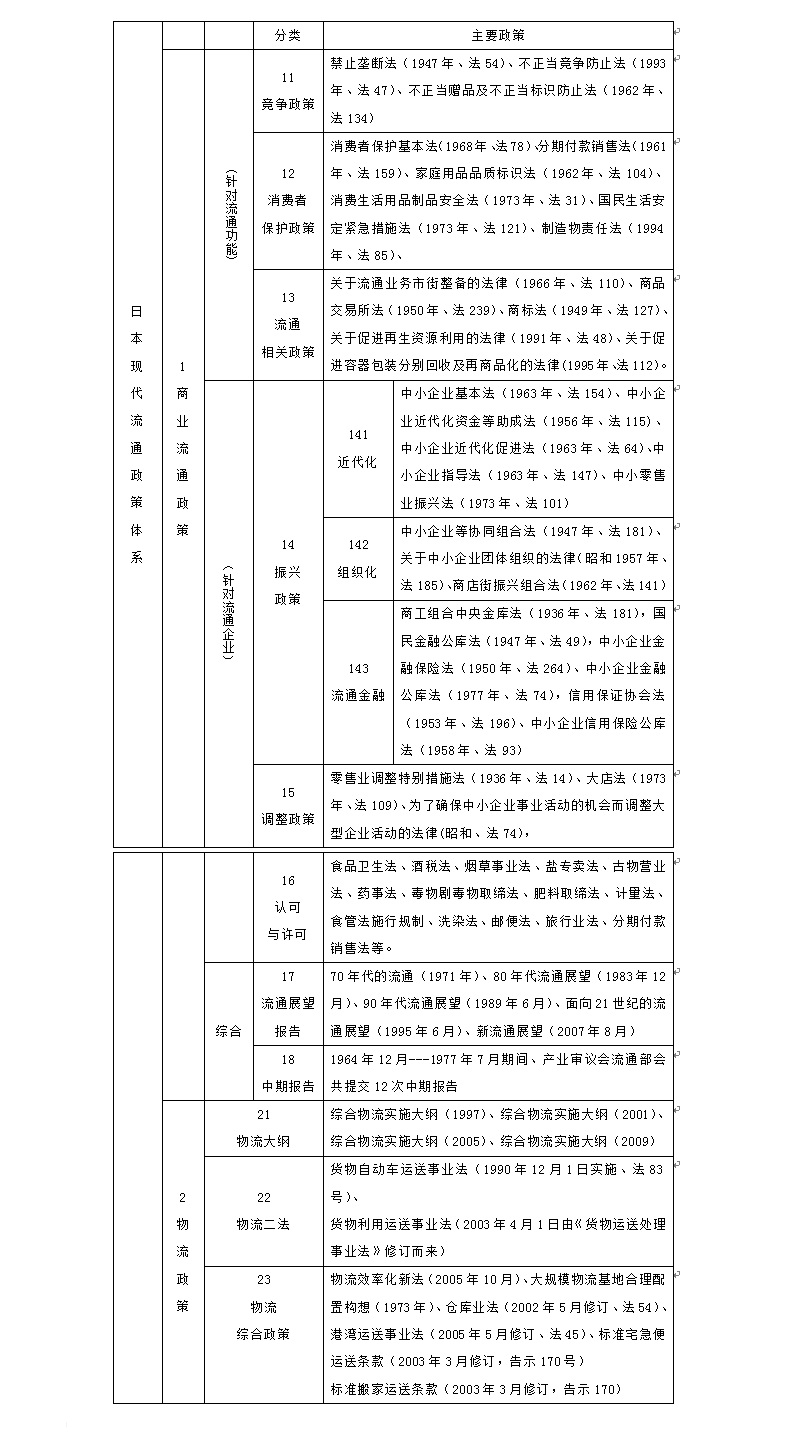

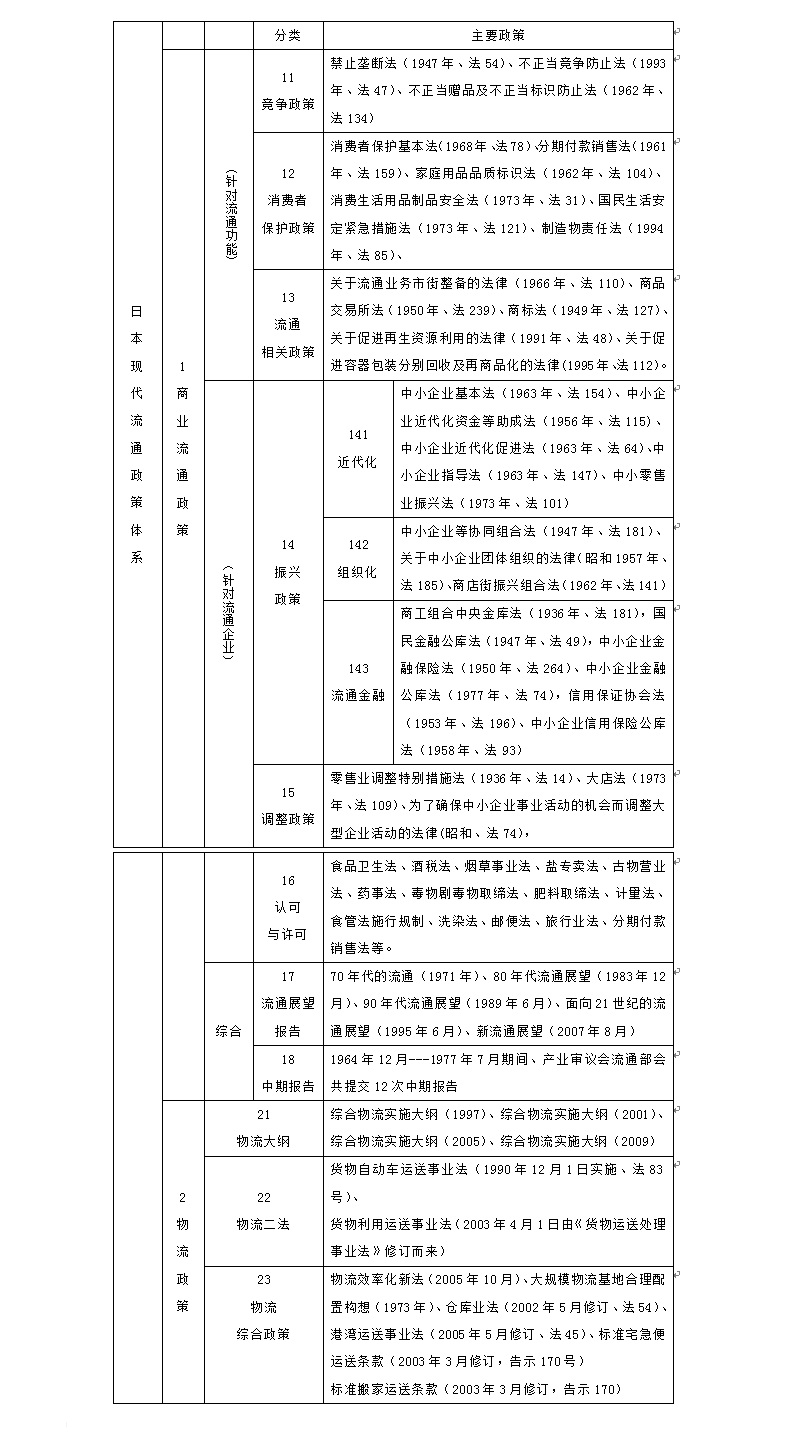

根據對日本流通政策及文獻的梳理、歸納、分析,參考其他學者的研究成果,經完善補充后,本文提出日本現代流通政策體系分為商業(yè)流通政策與物流政策兩大部分,由11個子體系構成,具體框架如圖3所示。[4]、[5]各子體系所含的主要政策如表1所列。[6]

圖3 日本現代流通政策體系框架圖

表1 日本主要流通政策

在戰(zhàn)后近70年的發(fā)展過程中,日本的流通產業(yè)滿足了人們生活消費水準的多樣化與高級化需求,曾經歷過“消費革命”、“價格革命”、“價格破壞”、“內外價格差”、“貿易摩擦”、“元高”等一系列難題與內外壓力,但都不同程度地解決與化解了。一個較為科學、完整的流通政策體系對日本的經濟成長、消費者的生活質量曾起過或正在起著非常重要的作用,也印證了即使在市場經濟體系的國家,經濟政策與政府規(guī)制對經濟活動影響的巨大。本文僅選擇日本流通政策中認為最重要的部分,構成日本現代流通政策體系,受篇幅所限,未能展開論述。

參考文獻:

[1]保田芳昭,加藤義忠.現代流通入門[M].東京:有斐閣,2001:198.

[2]加藤義忠,佐木保幸,真部和義.小売商業(yè)政策の展開[M].東京:同文館,平成18年:12-20.

[3]渡辺達郎.流通政策入門[M].東京:中央経済社,平成17年:171-215.

[4]萩原稔.商業(yè)政策の基礎理論[M].東京:白桃書房,2000:234-253.

[5]中田信哉.物流政策と物流拠點[M].東京:白桃書房,1998:23-41.

[6]鈴木安,関根孝,矢作敏行.流通と商業(yè)[M].東京:有斐閣,1997:146-160.

上一篇:沒有了

京公網安備 11010502032242號

京公網安備 11010502032242號